Wissenschaftliche Methoden sind eine wichtige Ausgangslage für das Arbeiten in der Oberstufe – nicht nur in Deutsch. Hier stehen sie zwar direkt im Zentrum, werden aber in allen Fächern irgendwie, irgendwo und irgendwann einmal benötigt: Mindestens in den Fächern, in denen ihr eine Facharbeit schreiben dürft – aber auch immer dann, wenn ihr eure Quellen sauber angeben müsst (also eigentlich immer).

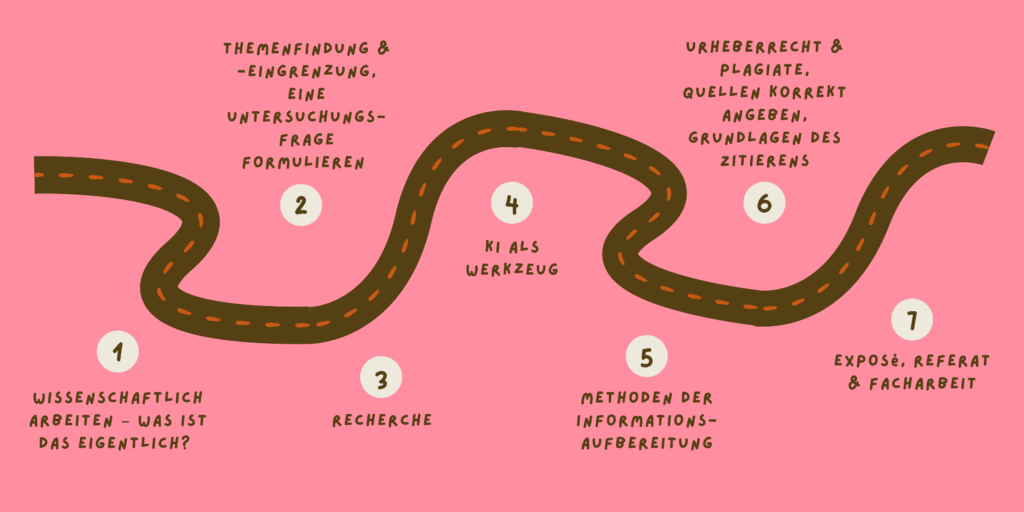

In diesem Beitrag erwarten erwarten euch diese Themen:

- Wissenschaftliches Arbeiten – Was ist das eigentlich? – Seite 2

- Themenfindung & Themeneingrenzung – Eine Untersuchungsfrage formulieren – Seite 3

- Recherche – Seite 4

- KI als Werkzeug – Seite 5

- Methoden der Informationsaufbereitung – Seite 6

- Urheberrecht & Plagiate – Quellen korrekt angeben – Grundlagen des Zitierens – Seite 7

- Exposé, Referat & Facharbeit – Seite 8